AI穿越三维险阻:李飞飞的破局智慧与穿越创新险境的东方哲学

当AI从处理文本和图像的“平面智能”,迈向理解与交互三维物理世界的“空间智能”,一场定义未来科技格局的竞赛已悄然开启。这不仅是算法的迭代,更是视野、战略与执行力的终极考验。

一、生成与交互,3D世界的两种战略定位

当前在AI生成3D世界的探索中呈现出两类典型技术方向,其差异本质是对 “3D 世界需求” 的不同响应,反映了行业对空间智能的初步探索逻辑。

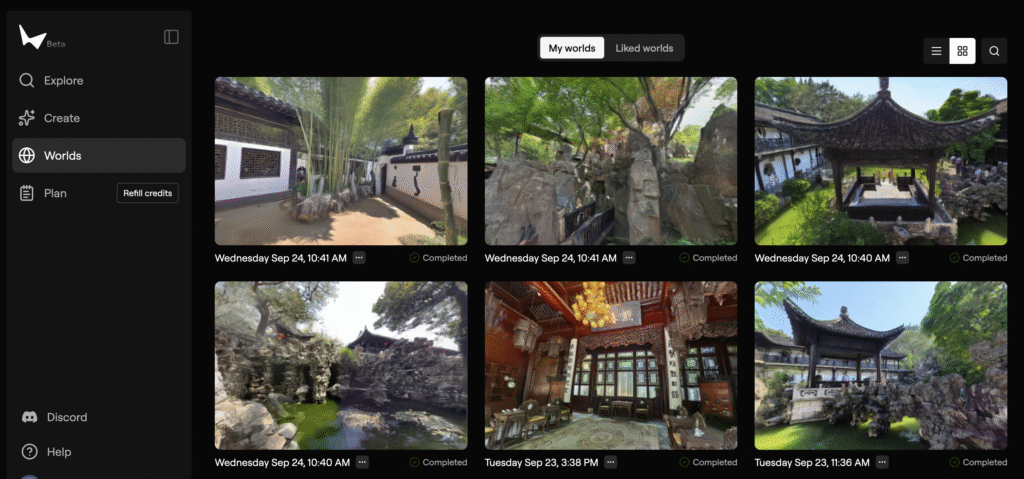

路径一:Marble——高质量持久化世界的构建者

以World Labs旗下的Marble为代表的路径,核心竞争力在于“高保真与持久化”。用户通过图像或文本输入,可生成具备清晰几何结构、多元风格且能长期稳定存在的虚拟空间。该路径深度契合游戏开发(快速构建开放世界)、建筑设计与元宇宙内容创作等商业领域,这些场景对视觉精度和场景稳定性的需求,优先于实时交互效率。

路径二:Genie——动态交互环境的模拟引擎

Google DeepMind的Genie则代表了另一条路径:“实时交互与物理模拟”。作为世界模型,它专注于生成可根据指令实时修改、遵循物理规则的动态环境。其核心应用场景在于机器人智能体的训练(模拟现实物理规则以降低实体测试成本)、防灾应急演练模拟(复现地震废墟、火灾蔓延等动态场景)等,为科研与功能性训练提供了一个低成本、高效率的沙盒环境。

两类路径并非竞争关系,而是 “需求匹配” 的体现:若需落地商业创意,Marble 的 “高质量持久世界” 更高效;若需支撑 AI 科研或功能性训练,Genie 的 “实时动态交互” 更关键 —— 但它们共同指向一个核心问题:AI 的核心价值不仅是 “生成 3D 内容”,更在于 “理解 3D 空间逻辑”,这也是 World Labs 探索的核心方向。

二、World Labs 的 “大世界模型(LWM)”:让 AI 真正理解 3D 世界

2024 年 2 月,李飞飞团队带着 World Labs 敲开了空间智能的大门 —— 他们要做的 “大世界模型(LWM)”,核心目标是让 AI 像人类一样理解 3D 空间逻辑,实现 “感知、生成、交互” 三位一体的空间智能。这一决策并非偶然,而是基于对 AI 进化本质的深刻判断。

1. 进化视角:空间智能是生物智能的 “本源起点”

生物变聪明的起点,从来不是 “会说话”,而是 “能认路”。

从 5.4 亿年前三叶虫靠视觉躲天敌、找食物,到人类凭空间记忆记住家里钥匙的位置 —— 空间感知是生物与世界打交道的 “基本功”,而人类语言的进化不足 100 万年。李飞飞的核心逻辑是:AI 若要模拟 “真实智能”,需优先攻克 “空间理解” 这一生物智能的本源领域,不然连 “听到‘拿水杯’,就知道杯子在哪、该怎么抓” 都做不到,谈何 “通用智能”?

2. 破解现实痛点:弥合“维度断层”

当前AI存在“维度断层”:大语言模型处理1D文本,视觉模型生成2D图像,但真实世界是3D且动态的。缺乏空间智能的AI,无法让机器人自主导航于复杂环境,也难以构建真正可交互的沉浸式体验。空间智能是AGI从“数字助手”变为“物理世界行动者”的关键桥梁。

3. 技术破局点:三大核心能力构建壁垒

World Labs的“大世界模型”旨在解决三大核心难题:

- 从2D逆推3D: 通过多视角融合与几何推理,从二维图像中还原物体的三维结构与空间关系。

- 生成与重建并重: 不仅生成虚拟场景,也能对真实环境进行三维数字化重建,并内置物理规则(如重力、碰撞),避免 “物体悬浮”“穿模” 等问题,确保真实性;

- 突破 3D 数据稀缺:语言数据可从互联网获取,但 “3D 交互数据”(如抓取不同形状物体的力度)藏于人类认知,LWM 通过 “空间推理 + 少量标注数据”,让 AI 从 “依赖海量数据” 转向 “高效逻辑推演”,降低数据成本。

4. 应用前景:从科研到产业的 “底层引擎”

空间智能的应用远不止于娱乐,它将作为底层引擎驱动创新:

- 工业机器人: 实现复杂环境下的精准抓取与自主导航;

- 元宇宙与游戏:构建 “可交互持久世界”,用户可自主移动家具、改变场景布局;

- 防灾与教育:模拟地震、火灾的 3D 动态场景,用于消防员训练;搭建 “原子结构 3D 实验室”,让学生直观理解微观空间。

三、从 ImageNet 到 World Labs:李飞飞的创业方法论启示

对创业者与投资人而言,World Labs 的价值不仅是技术方向,更是李飞飞 “从 0 到 1” 的实践方法论 —— 这种方法论,早在 16 年前打造 ImageNet 时就已成型。

2009 年,当 “让机器识别万物” 还被视为天方夜谭时,李飞飞的逻辑很简单:“算法识别万物的秘诀,在于无所不包的训练集”。她组织全球 4.8 万名贡献者,从 10 亿张图片中筛选 1500 万张,手工标注 2.2 万个类别 —— 这个过程中,她面临 “几乎所有人反对”“找不到队友”“无法反驳批评合理性” 的困境,但她的坚持逻辑是:“只要底层逻辑成立、能创造价值,就先做再说”。

最终,ImageNet 为杰弗里・辛顿团队的卷积神经网络突破提供了关键支撑,成为计算机视觉产业爆发的重要推动因素。如今,这种逻辑延续到 World Labs:“回到智能本源”,攻坚空间智能 —— 不是追逐热点,而是解决 “AI 无法落地物理世界” 的根本问题。

给创业者和投资者的启示:

- 从 “可能性” 入手:先相信 “空间智能” 是未来,即使路径不明朗;

- “做了再说” 的勇气:在方向大致正确时,用最小化可行产品(MVP)快速验证,而非等待完美方案;

- 坚守 “底层逻辑”:只要坚信所创造的价值是真实的,就要有穿越坎险的韧性。

四、坎卦的智慧:科技创业中的“险中求进”

创业从不缺挑战 ——3D 算法攻坚、数据稀缺、市场教育成本高,困境是常态。《易经》坎卦卦辞 “习坎,有孚维心,亨,行有尚”,为应对挑战提供了哲学启发。

- “习坎”:将挑战视为探索过程的常态,将其视为成长中的 “闯关”,每一次挑战都在增益心理韧性与应对能力;

- “有孚”:即在动荡中不忘初心,坚守内心的信念与诚信 —— 这是定力的源泉。李飞飞从 ImageNet 到 World Labs,始终坚守 “让 AI 理解世界” 的核心目标,未因短期技术热点而偏离,这种对 “长期价值” 的忠诚,是穿越技术周期的关键;

- “行有尚”:最终,行动才是破局的关键。要像水一样,遇阻则迂回,但始终保持流动不息。当 3D 数据获取困难时,World Labs 转向 “空间推理 + 少量数据”,而非硬拼数据规模 —— 这种源于《易经》的 “守本心而变方法” 的哲学智慧,正是穿越技术与市场周期的精神内核。

结语:空间智能,AGI 从 “理论构想” 走向 “产业落地” 的关键环节

回望历史,李飞飞与 ImageNet 的成功,核心并非技术的必然胜利,而是 “本源思维”(洞见数据是智能的基石)与 “先做再说” 的勇气的胜利。今天,Marble 与 World Labs 正以同样的逻辑,聚焦 “空间智能” 这一 AI 理解并进入物理世界的基石。

投资与创业的真正分水岭,在于能否完成从 “知” 到 “行” 的惊险一跃 —— 将 “空间智能是未来” 的共识性判断,转化为策略、资源与时间上的坚定配置。当 AI 真正打通这一关键环节,能真正 “理解 3D 空间” 时,它将从 “辅助工具” 蜕变为 “行动伙伴”—— 而这一天的到来,始于当下对空间智能的坚守与探索。

视频版